說辟領

吳飛

北京大學哲學系

喪服之衣有負、適、衰,其形制歷代均有很多爭議。其中適又名辟領,爭議猶大。今人丁淩華先生在《五服制度與傳統法律》中詳釋辟領之制云:

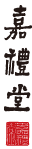

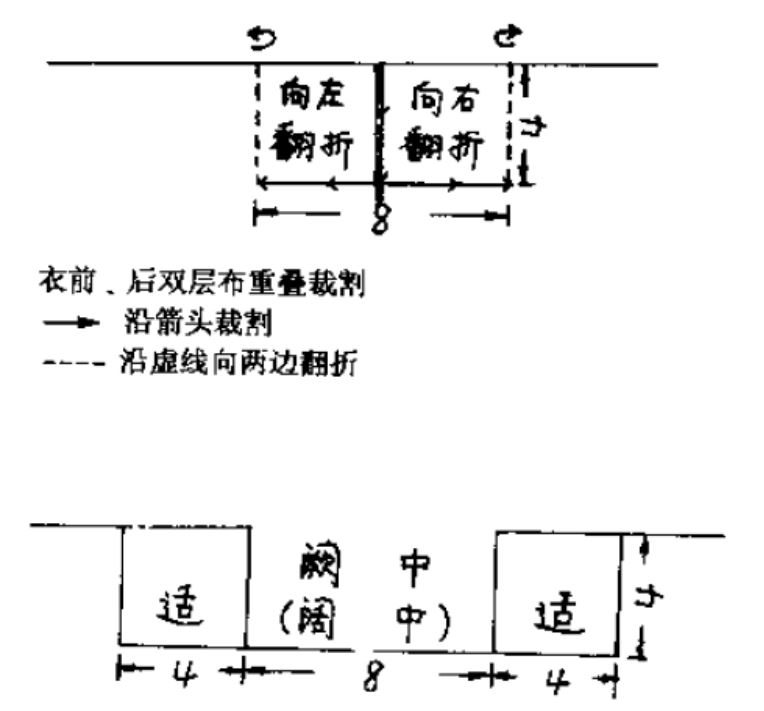

“喪服上衣有前、後襟,在衣領正中往下剪四寸,再向左右兩側各橫剪四寸,以所剪部位麻布向外翻折覆蓋於肩,即是辟領。這樣,前、後襟左、右兩邊肩部各覆蓋有一塊邊長四寸(適博四寸)的正方形麻布,前襟左、右各一,後襟左、右肩各一,共四塊辟領。因裁制辟領翻折後出現的領部空闕部位,稱‘闕中’,又稱‘闊中’,前、後襟闕中各長八寸,寬四寸。另用一塊長一尺六寸、寬八寸的麻布裁制‘加領’,塞入闕中縫製為領口。”[1]

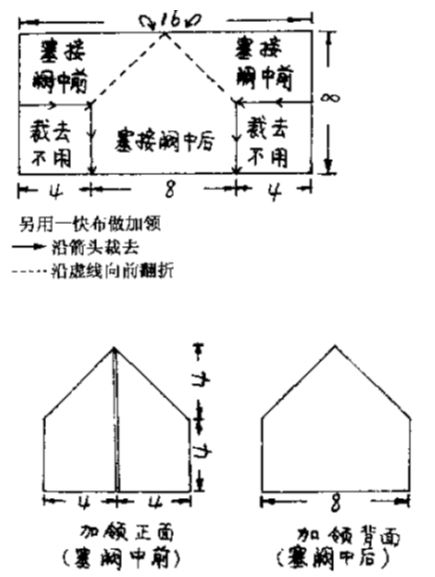

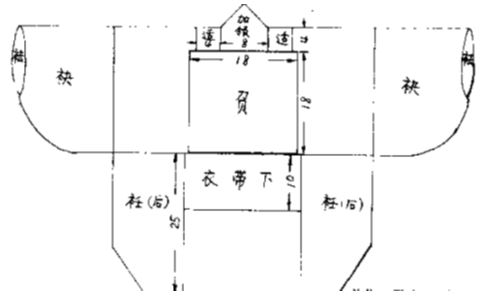

他還親自手繪了幾張圖來表示辟領、闕中、加領的製作和結構:

圖一:丁淩華先生繪辟領裁制圖

在當代學者當中,丁淩華先生對辟領的考證和描述是最清楚、最簡明的。在現存歷代禮學著作中,宋代楊復的《儀禮圖》和明代劉績的《三禮圖》中也都繪有辟領和加領的裁制方式。丁先生的圖與二書之圖形制相同,卻更加詳盡。

不過,辟領倒底是否應該是這樣的,加領倒底是否存在,卻並非一個簡單問題。丁先生所繼承的理解方式,並非唯一正確的說法,甚至到清代後期遭到了很多禮學家的批判。辟領究竟應該是怎樣的形制,我們還需要更詳細地考證。

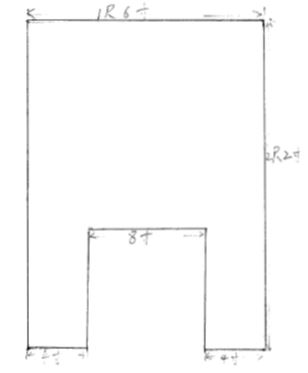

圖二:丁淩華先生繪加領裁制圖

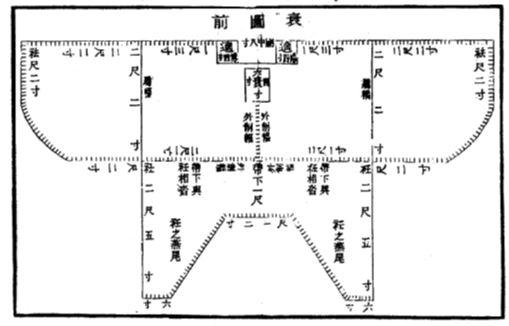

圖三:丁淩華先生繪斬衰衣正面圖[2]

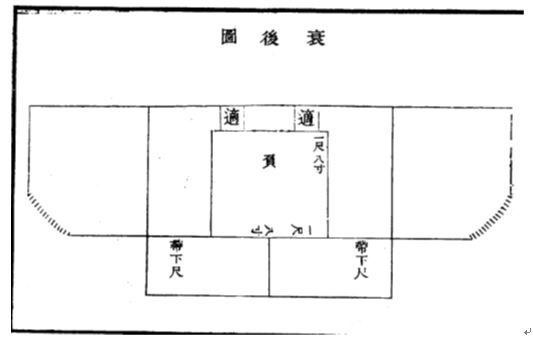

圖四:丁淩華先生繪斬衰衣背面圖

一,記、注、疏中的辟領

關於辟領的經文,見於《儀禮·喪服·記》以下數條:

- 記文:“負,廣出于適寸。”鄭注:“負,在背上者也。適,辟領也。負出於辟領外旁一寸。”

- 記文:“適博四寸,出於衰。”鄭注:“博,廣也,辟領廣四寸,則與闊中八寸也,兩之為尺六寸也。出於衰者,旁出衰外,不著寸數者,可知也。”

- 記文:“衰長六寸,博四寸。”鄭注:“廣袤當心也。前有衰,後有負板,左右有辟領,孝子哀戚無所不在。”

- 記文:“衣二尺有二寸。”鄭注:“此謂袂中也。言衣者,明與身參齊二尺二寸,其袖足以容中人之肱也。衣自領至要二尺二寸,倍之,四尺四寸,加辟領八寸,而又倍之,凡衣用布,一丈四寸。”

這四條記文和鄭注構成了理解辟領(適)的最初文本依據。記文提供的基本信息是:衣用二尺二寸之布;長六寸、寬四寸之衰綴于衣上;適寬四寸,出於衰外;負又出于適外。鄭注給出的信息是:衣前後各用布兩幅,共四幅;衰在衣前當心,負在衣後,負于背上;左右皆有辟領,兩個辟領中間是八寸的闊中(闕中),而這些用布總共是一丈四寸。

鄭君給出的一丈四寸的用布之數,成為理解喪服形制的關鍵信息。一丈四寸的算法是:每幅布二尺二寸,兩幅布就是2.2×2=4.4,辟領是0.4×2=0.8,二者相加4.4+0.8=5.2,這些都是一邊用布的情況,另一邊也用相同的布,於是又倍之,5.2×2=10.4,得出一丈四寸。

但爲什麽會用布一丈四寸?按照丁淩華先生的理解,辟領是衣上的布裁開往外翻出四寸,那麼這四個四寸本來就是衣服上的布,怎麼會再加四個四寸呢?而如果闕中(闊中)就是因裁開而露出的缺口部份,那就不需要另外用布,爲什麽也要計算出八寸布來呢?除非是把丁先生所謂的“加領”用布也算進去了。但記、注都沒有提到過加領。總之,按照丁先生的理解,很難計算出一丈四寸的用布來。

可見,鄭君對辟領的理解,應該是和丁先生很不一樣的。鄭注中的幾點值得我們特別注意:一,辟領和衣用布統一計算,但衰、負都沒有計算在一起,可見辟領與衰、負都不大一樣;二、辟領單獨計算,可見辟領不是衣上本有的布;三,闕中用布也要計算在內,可見闕中并不是簡單的空闕處。對於歷代的詮釋,當以此三條為基本權衡標準。

賈疏對辟領的理解包括下面幾點:

在“負廣出於適”下:“適,辟領,即下文‘適’也,出於辟領外旁一寸,總尺八寸也。”

負寬一尺八寸,這在記文和鄭注中都未出現。賈疏此處提供了重要信息。

在“適博四寸,出於衰”下:“此辟領廣四寸,據兩相而言。云‘出於衰’者,謂比胸前衰而言出也。”

其疏鄭君注云:“云‘博,廣也’者,若言博,博是寬狹之稱,上下兩旁俱名為博。若言廣,則唯據橫闊而言。今此適四寸據橫,故博為廣,見此義焉。云‘辟領,廣四寸’者,據項之兩相向外各廣四寸。云‘則與闊中八寸也’者,謂兩身當縫,中央總闊八寸,一邊有四寸,並辟領四寸,為八寸。云‘兩之為尺六寸也’者,一相闊,與辟領八寸,故兩之總一尺六寸。云‘出於衰者,旁出衰外’者,以兩旁辟領,向前望衰之外也。云‘不著寸數者可知也’者,以衰廣四寸,辟領橫廣總尺六寸,除中央四寸當衰,衰外兩旁,各出衰六寸,故云不著寸數可知也。”

這一段是對鄭君關於闕中和辟領計算方式的解說。闊中一共八寸,從前衣中縫分開算,左右各四寸;又,辟領左右各四寸,所以兩側之辟領加半個闕中,各八寸,於是,闕中加兩辟領共一尺六寸。因衰在中心,寬四寸,在兩邊就各二寸,所以辟領出衰,左右各六寸(8-2=6)。

在“衰長六寸,博四寸”下疏解鄭注云:“袤,長也,據上下而言也。綴於外衿之上,故得廣長當心。云‘前有衰,後有負板’者,謂負廣出於適寸,及衰長六寸,博四寸。云‘左右有辟領’者,謂左右各四寸。云‘孝子哀戚無所不在’者,以衰之言摧,孝子有哀摧之志,負在背上者,荷負其悲哀在背也。云‘適’者,以哀戚之情,指適緣於父母,不兼念餘事。是其四處皆有悲痛,是無所不在也。”

這裡有兩點值得注意。第一,說負廣出於適寸。辟領左右共一尺六,負左右各廣出一寸,則負為一尺八寸,這裡明確給出了負的尺寸;第二,說辟領稱“適”之意。

在“衣二尺有二寸”下疏解鄭注云:“‘自領至腰皆二尺二寸’者,衣身有前後,今且據一相而言,故云衣二尺二寸,倍之為四尺四寸,總前後計之,故云‘倍之為四尺四寸’也。云‘加闕中八寸’者,闕中謂闕去中央安項處,當縫兩相總闕去八寸,若去一相,正去四寸,若前後據長而言,則一相各長八寸,通前兩身四尺四寸,總五尺二寸也。云‘而又倍之’者,更以一相五尺二寸,並計之,故云又倍之。云‘凡衣用布一丈四寸’者,此唯計身,不計袂與袪,及負衽之等者,彼當丈尺寸自見,又有不全幅者,故皆不言也。”

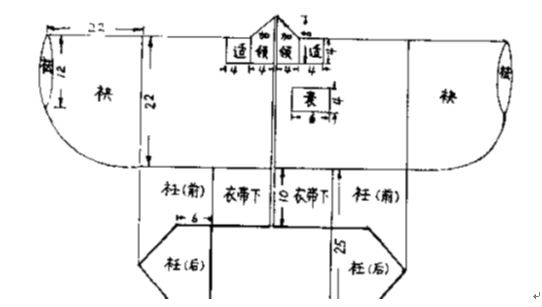

這是賈疏對鄭注用布的詳細解說,非常重要。每幅布為二尺二寸,左右各一幅布,前後各兩幅布。先按一邊說,比如左邊,前後共四尺四寸布,辟領四寸,闕中四寸,共八寸,加上原來的四尺四寸,共五尺二寸。右邊也是五尺二寸,那麼就一共一丈四寸了。

圖五,吳飛繪賈疏所理解的辟領

賈疏的算法是完全符合鄭注的理解的。但要這樣理解,就不能認為,辟領是翻開的,闕中是空闕,而是辟領和闕中都要用布。這樣,我們就必須如此理解:辟領和闕中是一塊布中的兩部份。得出的結果是這樣的:

取一幅布,裁成一尺六寸寬,從前邊的正中間裁去八寸見方的一塊,這就是闕中,於是左右各剩下四寸,就是辟領,在前面與負相接,為衰所掩。這塊布的其餘部份都仍然留著,垂在身後,為負所掩。只有這樣,我們才能算出一丈四寸的用布來。這裡沒有加領。如圖五所示。

二、從杜佑到楊復

丁淩華先生所接受的翻領說,據現有的資料看來,應該肇端於唐代杜佑。杜氏在《通典》中釋辟領云:“適,辟領也。負出於辟領外旁一寸也。今據辟領廣尺六寸,負各出一寸,故知尺八寸。其開領處左右各開四寸,向外辟厭之,謂之適。經云‘適博四寸,出於縗’,鄭云:‘適,辟領,廣四寸。’則與闊中八寸也,兩之爲尺六寸。”雖然杜佑的算法與鄭注賈疏基本相同,但他第一次提出,辟領是“其開領處左右各開四寸,向外辟厭之”。他應該是認為,適之所以叫辟領,就是因為“向外辟厭之”。不過,杜佑也沒有明確說,究竟是另外一塊布辟厭於開領處之兩側,還是衣服上翻開兩塊。從前後行文來看,他似乎還沒有認為需要裁領翻開,只是用了“辟厭”一詞而已。至於因此一詞而聯想到裁開翻領,并進而引入加領,則是宋儒的發明了。

宋儒之言辟領者,如聶氏《新定三禮圖》、司馬溫公《書儀》,均從鄭注賈疏。陳祥道則詳釋辟領之制云:

“辟領博四寸,出於衰,則綴於兩廂,各去衰二寸,以其去衰二寸,并辟領四寸,與衰四寸。此所謂與闊中八寸,兩之為尺六寸也。辟領及闊中尺六寸,負出於辟領外旁一寸,則負廣尺八寸矣。廣尺八寸而長稱之,則辟領之長葢與衰齊。衰用三升布,則負與辟領之布亦三升。”[3]

陳氏對辟領出於衰的長度,給出了尤其詳細的算法。他也特別談到了辟領的長度:“蓋與衰齊。”他是由“負廣八寸,長稱之”推出來,辟領之長也應該與衰齊。這里的“衰”當然不可能指長六寸、寬四寸的衰布,而是上衣。負和掩在它下面辟領,都和後面的衣服一樣長。下文說“衰三升”,衰布之升數,經記未言,而斬衰之升數,則云“三升,三升半”,更可證此處所言是指上衣。當然,由此推出負與辟領皆為三升,恐未必然,但陳氏仍然以為辟領是一大塊布,後面掩在負之下,應該是明確的。

朱子在《答周叔謹》中談到辟領之制,就和賈疏之說非常不同了:

“辟領,《儀禮注》云:‘辟領廣四寸,則與闊中八寸也,两之爲尺六寸。’與來書所言不同,不知何故?詳此辟領,是有辟積之義。雖廣四寸,須用布闊四寸、長八寸者,摺其两頭,令就中相接,即方四寸,而綴定上邉於領之旁,以所摺向裏,平面向外,如今裙之有摺,即所謂辟積也,温公所謂裳毎幅作三㡇者是也。如此,即是一旁用八寸,两旁共尺六寸矣。”

我們不清楚周叔謹來書中是怎樣說的。朱子似乎不太能理解爲什麽闕中要算八寸的布,於是認為每塊辟領都是用長八寸、寬四寸的布,兩頭各折進去二寸,這樣,雖然呈現出來的是四寸,但其實用了八寸的布,兩塊就是一尺六寸,四塊就是三尺二寸。之所以會作這樣的聯想,是因為朱子懷疑“辟領”之“辟”即“辟積”之“辟”,因而辟領也像辟積那樣折起來。在《家禮》中,朱子也是以類似的方式描述辟領之制的:“左右有辟領,各用布方八寸,屈其兩頭,相著為廣四寸,綴於領下,在負版兩旁,各攙負版一寸。”

但朱子既沒有說辟領是從衣服上裁開翻出去的,也沒有提到加領。在朱子的弟子中,李如圭提到了辟壓,楊復則發明了加領。

李如圭云:“衣領當項處,左右各開四寸,向外辟厭之,是謂辟領。所開處則闊中也。辟領與闊中毎旁合為八寸,通左右計之,則尺六寸。衰廣四寸當心,辟領旁出衰外六寸,闊中或作闕中,謂闕去中央以安項也。”[4]李氏此說并不從朱子對“辟”的解釋,而是接受了杜佑關於“辟壓”的說法,因而認為辟領是從上衣翻出去的,闕中就是翻出去闕出的部份。翻領說的最大問題是怎麼算出一尺六寸來,李如圭無法給出一個合理的解釋。

朱子的另一弟子楊復對“辟”字有一個更新的解釋,把翻領說進一步發展,而爲了彌補翻領說無法解釋一尺六寸用布的問題,進一步提出了加領說,就成為丁先生所理解的那種辟領、加領的形制。他在《儀禮圖》中說:

“從一角當領處四寸下取方裁入四寸,乃《記》所謂適博四寸,注疏所謂辟領四寸是也。案鄭注云‘適,辟領也’,則兩物即一物也。今《記》曰適,注疏又曰辟領,何為而異其名也?辟猶攝也,以衣當領,裁入四寸處反攝向外,加兩肩上,故曰辟領,即疏所謂兩相向外各四寸是也。左右有辟領,以明孝子哀戚無所不在,故曰適,即疏所謂‘指適縁於父母不兼念餘事’是也。既辟領四寸加兩肩上,以為左右適,故後之左右各有四寸,虚處當脊而相並,謂之闊中,前之左右各有四寸,虚處近胷而相對,亦謂之闊中,乃疏所謂闊中八寸是也。此則衣身所用布之數,與裁之之法也。注又云‘加辟領八寸而又倍之’者,謂别用布一尺六寸,以塞前後之闊中也。布一條,縱長一尺六寸,横闊八寸,又縱摺而中分之,其下一半,裁斷左右兩端各四寸除去不用,只留中間八寸,以加後之闊中元裁辟領各四寸處,而塞其鈌,此所謂加辟領八寸是也。其上一半全一尺六寸不裁,以布之中間,從項上分左右對摺,向前垂下,以加於前之闊中,與元裁斷處相接,以為左右領也。夫下一半加於後之闊中者,用布八寸,而上一半從項而下,以加前之闊中者,又倍之,而為一尺六寸焉,此所謂‘而又倍之者’是也。此則衣領所用之布與裁之之法也。古者衣服吉凶異制,故衰服領與吉服領不同,而其制如此也。注又云‘凡用布一丈四寸’者,衣身八尺八寸,衣領一尺六寸,合為一丈四寸也。然此即衣身與衣領之數。若負、衰、帶下,及兩衽,又在此數之外矣。但領必有袷,此布何從出乎?曰:衣領用布闊八寸而長一尺六寸。古者布幅闊二尺二寸,除衣領用布闊八寸之外,更餘闊一尺四寸,而長一尺六寸,可以分作三條,施於袷而適足無餘欠也。”[5]

楊復將辟字訓為“攝”。《說文》:“攝,引持也。”《淮南子·地形訓》高注:“衣褶之褶或作攝,以兩手攝其肩之耳也。”楊氏以“攝”訓“辟”,應該正是從朱子以“辟積”之褶解“辟領”而來的。但朱子還是認為辟領是另外加的布,而不是翻起來的,楊復則提出了翻領之說,并認為闊中就是翻出辟領之後空出的部份。若是這樣,怎樣來解釋用布一尺六寸呢?他乾脆將鄭注的“加辟領八寸”作了一個全新的理解,認為這不是加上辟領用布的八寸,而是在闊中加上的另外一塊布,也就是所謂的“加領”。這個加領怎樣縫綴在闊中之處,楊復又提出了一種非常複雜的解釋,即用一塊一尺六寸的布,中間對折,上半部不裁,下半部“從項上分左右對摺,向前垂下,以加於前之闊中”,塞住了因裁開辟領而留下的闊中之處。他在《儀禮圖》中給出了加辟領的詳細圖示。這樣,就可以加上一尺六寸的布,而鄭君所謂的一丈四寸的用布總數,也就可以算出來了。

朱子、李如圭、楊復,逐漸確立了辟領、加領的解釋模式。但在他們之後,這也並未得到完全的接受。比如,非常推崇朱子經學的魏了翁對辟領的解釋,就仍然接受賈疏之說。[6]

但楊復之說在後世影響很大。明代劉績《三禮圖》完全沿用了加辟領的說法。張惠言《儀禮圖》中沒有詳細談及辟領之制,但從他的圖上看,他也應該接受了楊氏的說法。丁淩華先生關於加領的說法,應該就是從這個傳統來的。

三、清人的澄清

清代禮學興盛,很多禮學家又重新檢討辟領的問題。但多數學者仍然遵從楊復以來的說法,甚至沒有看出楊說與注疏的矛盾。較早看到賈疏與楊說的矛盾的,應該是段玉裁。記文“衣二尺有二寸”的鄭注,傳世刊本多為“加辟領八寸”,段玉裁在《闕中》一文中指出,如果這裡真的是“辟領”,就不可能算出一丈四寸的布了,因而此處應該是“闕中”,“辟領博四寸,出衰外,與衣異材,於計衣布尺寸無涉,故知作‘辟領’者誤也。”至於今本的“闊中”,他認為同樣是錯的。段氏詳述其意曰:

“闕中、辟領非有二事。闕中者,剜去左右共八寸,成空闕也;辟領者,橫剜入四寸,而直處不翦斷,卽以左四寸摺覆左肩上,右四寸摺覆右肩上,謂之辟領。辟領實而闕中虚,共成一尺六寸。故注云辟領與闕中成八寸,合左右則成尺六寸也。辟領非與衣異材。”[7]

段氏看出來楊復之說與鄭注用布之數的矛盾,但他的解決方式是通過改注疏,而不是改楊說。不過,他這樣的理解也給楊說提出了一定的質疑,因為“加辟領”改成“加闕中”,則所謂的加領也就無法安放了。

據筆者所見,最早全面批判楊復之說的應該是夏炘。在《學禮管釋》中,夏炘作有《釋適》上下兩篇,全面解釋辟領之制,并批評楊復以來的翻領、加領之說。其《釋適上》云:

“適之制與衣殊材。前之衰、後之負版,皆繫于適。先着衣訖,乃始着適。適謂之‘辟領’,辟者,偏也,謂領偏向旁開也,今世小兒衣領猶有右旁開縫者,其古適之遺制與?……[8]炘案,衣長二尺二寸,統背計之,則四尺四寸;合左右計之,則八尺八寸。此衣身用布之數也。于安項處濶去八寸,所謂濶中八寸者指此。别用布一幅,横廣一尺六寸,爲辟領,亦濶去中央安項處八寸,兩旁各得四寸,此辟領用布之數也。衣用布八尺八寸,辟領用布八寸,兼濶中去布計之,實布一尺六寸,注所謂加濶中八寸而又倍之也。統衣布計之,凡一丈四寸,此衣與辟領用布之數也。辟領并濶中一尺六寸,衰博四寸,辟領左右去衰六寸,此辟領出衰之數也。負版出于適旁寸,則尺八寸,此負版用布之數也。適橫廣八寸,其縱廣無明文。古者幅廣二尺二寸,擬用半幅爲之,除去濶中八寸,前後尙各餘布寸半,後之負版、前之衰,皆綴于辟領之下,則負正當背,而衰亦當心,鄭所謂衰廣袤當心者是也。先着衣訖,後始着適,適自右旁開縫,如今之小兒衣領。辟之言偏,命名其以此與?”[9]

夏炘這一段里有這樣幾個要點:

第一,“辟領”之“辟”訓為偏,即向旁邊所開之領。

第二,不是翻開衣領,而是另取一塊布,用半幅,即一尺一寸長,一尺六寸寬。

第三,在寬處中間裁去八寸見方的一塊,即闊中,兩邊各余四寸。

第四,著衣之後,再戴上辟領,辟領左右前後各為四寸見方,但因為這塊布總長為一尺一,兩個四寸共八寸,還余三寸,則前後各一寸半。

第五,將前之衰、後之負版均綴於這一寸半的余布上,正好前當心,後在背。

夏氏并進一步認為,楊復以來無法理解用布一丈四寸的算法,因而也無法理解鄭注“加辟領”之意,結果要麼是妄改注文,要麼是發明出加領來,均非鄭義。

夏炘一改楊復以來的加領說,對禮學家重新理解辟領之制非常重要。但夏炘認為前之衰與後之負皆綴于適上,明顯是不對的。前之衰上面是闕中,不可能綴在辟領上;後之負廣出於適,若綴于其上,則兩側無所固著。

其後又有黃元同先生釋辟領之制云:“據鄭注,辟領别用布加其上,非反摺而出之。闕中者,衣之開領處也;辟領者,别用布著疊之,以固其領也。”黃先生所說辟領之制,與夏炘基本相同,但他訓“辟”為固,則與夏氏不同。他又引了古書中的幾處來證明此解:“《莊子·庚桑楚》:‘形之與形亦辟矣。’崔注:相著也。《素問》:‘調經論聶,辟氣不足。’王注:‘謂辟疊也。’是其義。”[10]辟領之制的難點,一在用布一丈四寸,二在“辟”字之解。夏炘理清了用布問題,但在釋“辟”字的問題上還有些問題。黃先生以《莊子》、《素問》之例來解“辟領”之“辟”,進一步澄清此一問題,指出:“賈疏本明,楊氏以‘而又倍之’專屬闕中,亦巧而鑿。”[11] 此外,黃先生也沒有接受賈疏認為衰、負綴于辟領上的說法。

黃先生的弟子張聞遠先生在《釋服》諸篇中撰有《釋辟領》,繼續了夏氏、黃氏的辨析,並給出了關於辟領的系統看法。他的看法大體有這樣幾點:

第一,辟領長終幅二尺二寸。其說云:“辟領并闊中廣尺六寸,而用布亦尺六寸,則其長必終幅矣。《記》曰‘出於衰’,則其前必承衰。又曰‘負廣出於適寸’,則其後必與負相掩,故其長為二尺二寸也。此辟領之廣袤,見於記注可徵也。”記、注中均未明言辟領之長,而夏氏以為半幅布。如果辟領長半幅布,記注無不明言之理。既然計算用布時,鄭注僅依據其寬,則其長應該就是按照普通布幅,即二尺二寸。宋儒陳祥道所謂“蓋與衰齊”,庶幾得之。

第二,“辟領”為“裨領”之通假,是輔弼之意。其說云:“按,‘辟’讀為裨,《玉藻》:‘天子素帶朱裏,終辟而素帶,終辟大夫,素帶辟垂,士練帶率下,辟注皆讀辟如裨冕之裨,是裨與辟同部通假也。《說文》:‘裨,接益也。’引申為補也,輔也,謂此適者,所以接夫中衣之領而輔之者也。此辟領之名誼也。”張先生之說與黃先生一脈相承,但其訓詁更加透徹清晰。黃先生以固訓辟雖可通,然終較勉強。張先生以《玉藻》說服制之例以證《喪服記》注之說,并輔以《說文》之解,雖然對辟領的理解與黃先生相近,但更加圓融可通。而在將辟領解為裨領之後,則需要進一步闡明所裨之領為何,於是有了下面一點。

所輔弼之領,為中衣之領。其說云:

“《喪服·記》言衰制詳矣,而獨不言領,以領在衰內中衣故也。古者方領深衣,云曲袷如矩,以應方,則所以裨夫領者,左右前後皆有之,故廣尺六寸,而長終幅也。特以前掩於衰,後掩於負,惟左右有辟領,乃指其最著者言之。此因名誼而可見制度者也。何以知領在衰內中衣也?《雜記》注云:‘喪之衣,衰如元端。’夫元端,上服也。古者以中衣裏上服,故鄭君《深衣目錄》云:‘有表則謂之中衣。’《郊特牲》‘繡黼丹朱中衣’,注云:‘繡黼丹朱,以為中衣領緣也。’《唐風》箋云:‘中衣以綃黼為領,丹朱為純。’是吉服領在中衣也。其在《喪服》,練而受以功衰,《檀弓》有練衣縓緣,注以為練中衣,疏以緣為中衣,領及褎緣是功衰,領在中衣也。又《喪服》傳曰:‘齊衰、大功,冠其受也。緦麻、小功,冠其衰也。帶緣各視其冠。’注云:‘緣如深衣之緣,謂凡衰皆有中衣,中衣放深衣,故云如深衣之緣也。’深衣之緣有領,《深衣》注云:‘唯袷廣二寸。’則如之者,其緣亦有領矣。是凡衰,領皆在中衣也。惟領在中衣,故外衰之適得有辟領之名也。[12]

證明領在中衣,是張先生之說成立的一個關鍵之處。《喪服記》言喪服之制甚詳,而無一語及領,可證喪服外衣無領。又以《深衣目錄》、《郊特牲》鄭注、《唐風》之鄭箋證明吉服之領在中衣;再以《檀弓》、《喪服傳》并鄭注,證明喪服有中衣,則其領在中衣,便順理成章了。這幾條環環相扣,條分縷析,雖發前人之未發,然皆足以服人。

第四,最後的一個問題是:既然辟領、負版、衰皆與衣異材,爲什麽計用布之數只計辟領而不及其餘二者?張先生云:“又,注計衣之用布,不計衰、負,而計辟領者,以衰、負別材,而別綴之以帶紐,辟領雖亦別材,而連綴之以箴功。連綴之,斯并計之矣。”辟領以箴功連綴於上衣,張先生並不同意其師以為負、衰綴於辟領上之說。

至此,張聞遠先生令人信服地說清楚了辟領之制,使注疏的解释真正清晰了起来。當然,其說並非全無可議之處,比如“辟”字是否一定理解為“裨”之通假,負與衰究竟是否綴於辟領之上,恐怕都還可以進一步討論。但經過夏、黃、張三位先生的逐層辨析之後,我們已經可以肯定地說,辟領不是像楊復所認為的那樣,從上衣翻出去,更沒有加領這回事。澄清辟領之制,回到注疏的理解上來,應該是清儒的一大貢獻。

圖六:張聞遠先生繪衰前圖

圖七:張聞遠先生繪衰後圖

圖八:張聞遠先生繪中衣前圖

[1]丁凌华,《五服制度與傳統法律》,北京:商務印書館,2013年版,第第21頁。

[2] 在此圖中,丁先生認為衰當心指的是在左部心臟的位置,是不對的。衰當心,指的是在正當中。但我們還是以丁先生的圖來代表這一理解傳統。

[3]陳祥道,《禮書》卷一百五十。

[4] 李如圭,《儀禮集釋》,卷十九。

[5] 楊復,《儀禮圖》,卷十一。

[6]魏了翁,《儀禮要義》卷三十四《負廣出適寸謂負版出辟領》:“云辟領廣四寸者,據項之两相向外各廣四寸云,則與闊中八寸也者,謂两身當縫中央,搃闊八寸,一邉有四寸,并辟領四寸爲八寸。云两之爲尺六寸也者,一相闊與辟領八寸,故两之,搃一寸六尺。云出于衰者,旁出衰外者,以两旁辟領向前,望衰之外也。云不著寸数者可知也者,以衰廣四寸辟領横廣搃尺六寸,除中央四寸當衰,衰外两旁各出衰六寸。”又《鶴山全集》卷一百五:“注謂辟領及衰闊中尺六寸,出於辟領外旁一寸,則辟領之長與衰齊,衰用三升布,則與辟領之布亦三。”

[7] 段玉裁,《經韻樓集》,卷二《闕中》,上海古籍出版社,第36-37頁。

[8] 此處引記、注原文,略去。

[9] 夏炘,《學禮管釋》,卷十五《釋適上》。

[10] 黃以周,《禮書通故》,卷九,

[12] 張錫恭,《茹荼軒文集》卷四《釋辟領》,又見於《喪服鄭氏學》卷十六。